-

做到这一点,练太极拳出功夫的效率至少提高三倍!

太极拳整体动作中的要求,也叫做锻炼要领。各派太极拳虽各有其具体特征,但其锻炼要求,基本上是一致的。练太极拳时,始终要保持心平气和,始终要“松静”,身体要端正自然,百会穴同会阴穴要始终保持垂直,避免挺胸、凸肚、低头、弯腰、弓背、翘臀等现象;呼吸要自然,逐

-

练习太极拳把架子盘好最重要!

太极拳有“重意不重形”和“不在形式在气势,不在外面在内中”等说法,其实,是对中、高阶而言。凡学习,皆如上台阶,需先达而后进高也,这是常理。习练太极拳的过程,应是一个先练外形、再形意兼练、进而形神合一的过程。练外形是第一位的,然后再言其他。用行话说,就是

-

太极拳之基本功训练:压踝

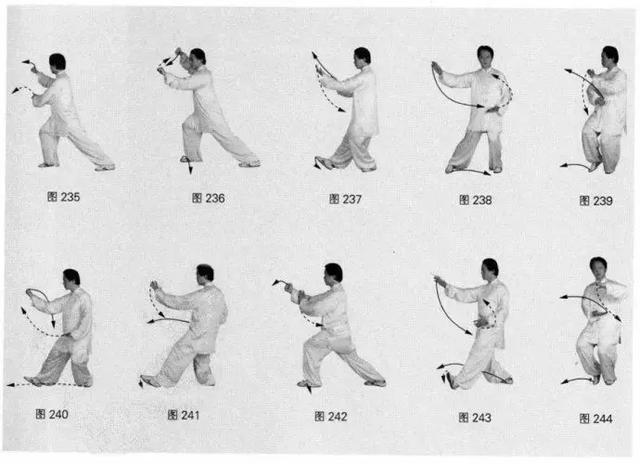

压踝预备式(1)面向把杆站立,双脚分开与肩同宽。(图一)(图一)(附图一)(2)双手把杆,一脚外撇45度,松腰垂闾、溜臀屈腘窝,命门后掤,身体下坐。另一只脚向前,腿伸直,脚跟着地,前脚掌涌泉穴压在横杠上。(图二)(图二)(附图二)动作(1)尾闾前移沉胯

-

练习太极拳的秘诀懂放松方懂虚实转换!三线放松法与你分享!

放松是大脑对身体状态的调控,这一过程是在大脑精细调节基础上基础的、纵深的、全方位的调控。训练有素的人两大脑半球的协同活动加强,大脑皮层、皮层下各中枢、小脑以及外周神经间的相互联系趋于有序化和协同化,大脑的各功能区出现一种协同的激发状态,潜意识的活动上升

-

“练、养、悟、护、守”练太极拳五步走,踏踏实实地涨功夫!

太极拳练什么,怎样练?不仅是太极观,也是价值观,人生观。谈出自己的感想,是对自己的交代,如能些微有益于诸位,也算不辜负老师的辛勤培养了。太极拳这个话题太大,以我的能力实际做不到,仅管如此,还是斗胆试试,说得不对各位批评,锄之,给太极拳这棵大树当作肥料。

-

太极拳会不会,就看金刚捣碓,把握要点练好“金刚捣碓”势

“金刚捣碓”是陈式太极拳中一个非常有代表性的拳势,它充分体现出了陈式太极拳特有的轻沉兼备、螺旋运化、刚柔相间、曲折连贯、腰为主宰、以身带臂、节节贯串的韵味。淋漓尽致地表现缠绕诸靠、螺旋进退、上惊下取、套封插进、闪展腾挪、腿手并进、柔化刚发的技击风格。因

-

学了这么多年太极,你知道太极是圆运动还是球运动吗?

一、球体感是掤劲产生的源泉太极拳,掤劲拳。掤劲是太极拳的灵魂。太极拳的运动形式非圆即弧,它的显著特征是弧线运动,有一个无形的、多变的、运动中的球体转动轨迹。太极拳运动中要求的球体感其本质是膨胀,膨胀产生了太极拳特有的掤劲。太极拳的掤劲是运动中的掤劲、滚

-

太极拳的旋转虚实

所谓“松胯”是指胯根的放松和内收,“下沉”是指胯根放松后,身体上身的整体下沉,是松胯后产生的自然结果。“旋转下沉”是松胯造成身体上身在下沉的同时又发生了“偏转”,无论是实腿还是虚腿,那一侧的胯只要一松,就会向那一侧“偏沉”,这是人体生理规律。“松胯下沉

-

太极不走步,脚下没功夫,学好太极步至关重要!

作者:汪荣安俗话说:“教拳不教步,教步打师父”;“太极不走步,脚下没功夫”;“步不稳则拳乱”;“先有好脚,才有好拳”;“手进三分,腿进七分”。古人教拳是特别重视“步”的。太极拳讲十三势,即八大劲法:棚、捋、挤、按、採、挒、肘、靠,及五种步型:进、退、顾

-

太极十三势歌诀:全身意在精神,不在气

王宗岳- 太极十三势歌,是明朝万历年间张 三 丰再传弟子山右王 宗 岳所写。「王宗岳,明朝万历人,内家拳名家。精通拳法、剑法、枪法,研究数十年,颇有心得。主要代表作有《阴符枪谱》,《太极拳论》,所著《太极拳谱》中之《太极拳论》,被视为太极拳经典理论。《