-

"八卦掌混元一气功"

"八卦掌混元一气功,是八卦掌门中自修自练的一种内功功法。八卦掌爱好者大多以练掌法为主,对这套功法知者、练者不多。1980年,我到上海出差,得以结识上海很有名的武术大师纪晋山老先生。纪先生在摔跤、少林拳法、硬功、太极、八卦掌上,都有很深的造诣。当年,他的好友

-

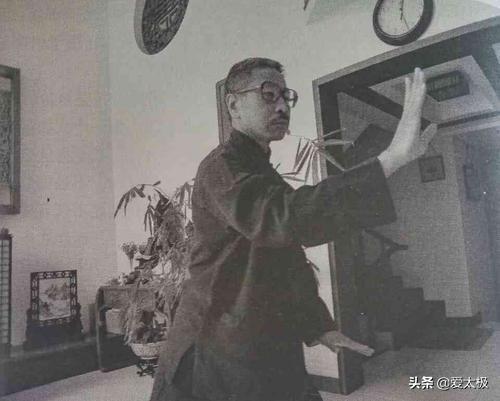

"汪永泉一语揭破:我站在那儿就是一把撑开的伞"

"太极大师汪永泉“我站在那儿就是一把撑开的伞。”这句话出自杨式太极拳名家汪永泉前辈之口,是我在70年代初听拳友祝大彤先生转述的。彼时我尚未见过汪老,只是常听大彤谈起他和汪老接触中的一些情况,所以对汪老非常仰慕。大彤讲过这么一件事:一位外地太极拳爱好者,练了

-

"传承太极拳“八戒”"

" 在太极拳的传承与推广中,存在诸多不良习俗,渐成流弊,阻碍了太极拳的健康发展,总览观之,八方面为甚,传承者当戒之: 一、迷信古籍,唯古是尊。 太极拳历史悠久,经历代太极拳家锤炼、归纳、升华,日臻完善,从而也遗留下不少古籍、秘诀,这些宝贵的文化遗产,

-

"印象陈家沟"

"陈家沟位于河南省温县县城向东五公里处的青峰岭上。明洪武年间,山西泽州人陈卜迁至该村。村中有一条南北走向的深沟,随着陈氏人丁繁衍,称为陈家沟。陈卜善武精拳,曾在村中开设武学社,始开习拳之风。陈氏九世陈王廷,依据祖传拳术汲取各类拳之精华。结合导引、吐纳术、中

-

"练拳不伤膝的五点建议"

"一、静态定式的技术要求 在练拳时,不管是什么定式步型,膝关节不宜左右内外侧扭动,否则就会造成膝关节内侧和外侧的损伤。同时,根据膝关节只能前后上下运动的生理机能,前后上下的方向一定要一致。比如在半马步、虚步的外形技术要求中,不但要求后实腿的膝盖与足尖同一方

-

"太极精进法门:有心求柔,无意成刚"

"初学太极拳的人,动作中难免带有僵劲,所以必须先去掉身上的僵劲。怎么去掉僵劲呢?在太极拳是以柔化僵。其实,练柔只是手段、过程,成刚才是目的。拳论要求“有心求柔,无意成刚”,所以练拳时不许用力。真正的太极拳是不用力而能有力。不过不用力的练法,看似简单,实质很

-

"太极:先开展,后紧凑"

"“先求开展,后求紧凑”一语出自《十三势行功心解》。对此有人释为:开始练太极拳和推手时,总要先求姿势开展,动作幅度大,待功夫加深了,再求紧凑,把动作幅度变小。这种解释,与常识不符。一个人的功夫,可以从拳架窥得一斑。很多太极大家的拳架都十分开展、大方,如按上

-

"太极拳的接劲,要像接球一样"

"第一道防线从推手与散手来说,接劲是第一道防线。推手之初,彼此相互搭手,看似未曾攻防,实则已接入彼劲,已在听其劲权衡应策了。所以接劲并非单指散手而言,推手也包括在内。散手更须讲究接劲。若有人一拳打来,如何接手接劲,接得好,取得顺势,从容应付,甚至能收“接入

-

"何为功夫上身"

"习者打了多年太极拳,也弄不清到底何为功夫?更弄不清功夫是否上身。一味任由师傅评说,懂的还好,不懂便乱说一通,习者更无所适从。功夫是啥?陈鑫讲,就是备身法,身法上身便是功夫上身。不练身法,拳打的再多,也是花架子而已,与功夫毫无关联。因此,功夫与学了多少拳架

-

"太极其实是种活法,真的吗"

"活出真性情,领悟大智慧一说到‘太极’两个字,很多人就会觉得敬而远之,总觉得太极是神秘、玄妙的东西。其实太极并不是什么高深莫测的哲学思想,太极就是一种极为朴素的生活智慧。所谓“一切世间微妙变化皆是太极”,太极其实是极简单甚至细微的,涉及到我们生活的方方面面